マイクロスコープとCBCT①

こんにちは。

ハートフル歯科のドクターM

本山です。

今回は、

「マイクロスコープとCBCT」についてになります。

改めて今の自分が思うことを書いてみたいと思います。

根管治療において、現在の精密根管治療へ大きな恩恵をもたらしている2つの機器、マイクロスコープとCBCT。

今回のブログを書くにあたっては、きっかけとなった2つの症例との出会いがあります(笑)

一つ目はCBCT症例です。

2つの画像を見比べて下さい!

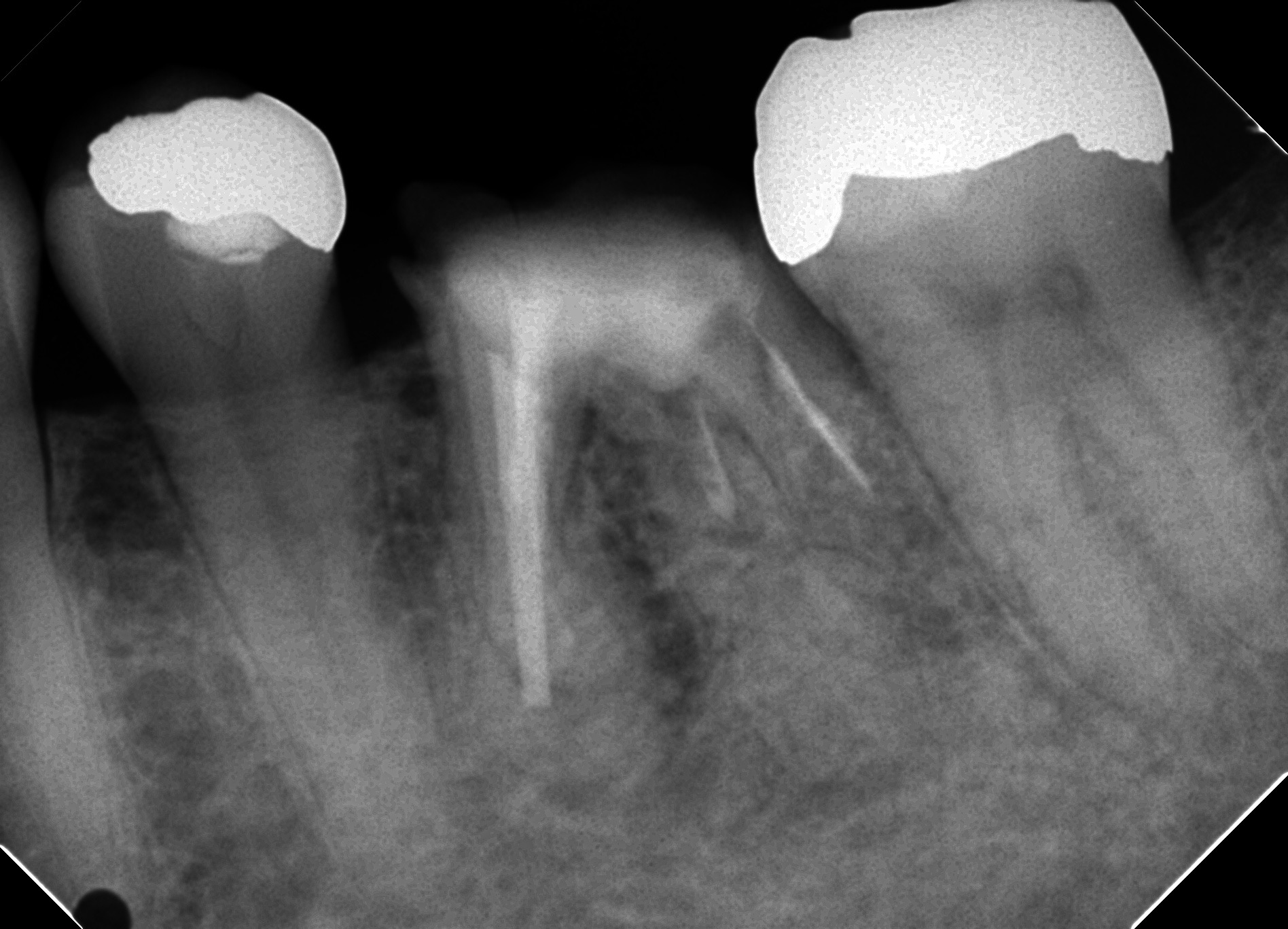

左下6番における術前レントゲン写真です。

日常的に使用している2次元のレントゲン画像になります。

他院で根管治療中でなかなかsinus tractが消えず、経過不良の患者様です。

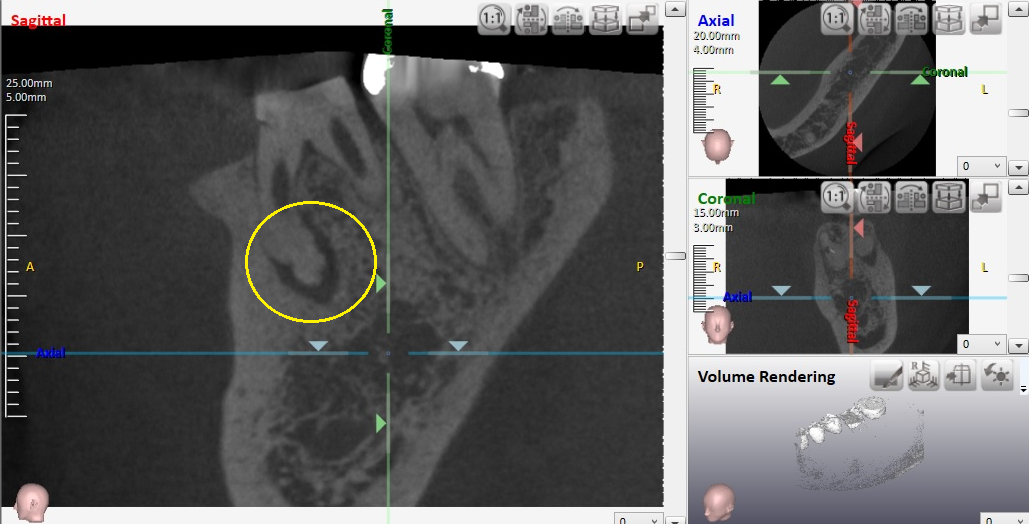

これは同部位におけるCBCT、3次元レントゲン画像になります。

sinus tractの位置が遠心根寄りにあったこと、他院でも近心根は触らずに遠心根のみ治療をしていたことに、

原因根は遠心根であるという先入観をもって対応してしまいました。

とても反省しております。゚(゚´ω`゚)゚。

実際にはCBCT画像より、近心根に大きな根尖病変を認めました。

CBCTにより根尖病変の位置や3次元的な大きさが分かった症例でした。

マイクロスコープによる内部からのアプローチで原因が分かりにくい症例は、

診断を明確にするためにCBCTによる外部からのアプローチを活用することを、

次の手として考えられるようになりました。

記憶に残っている症例です(*^▽^*)

二つ目はマイクロスコープ症例です。

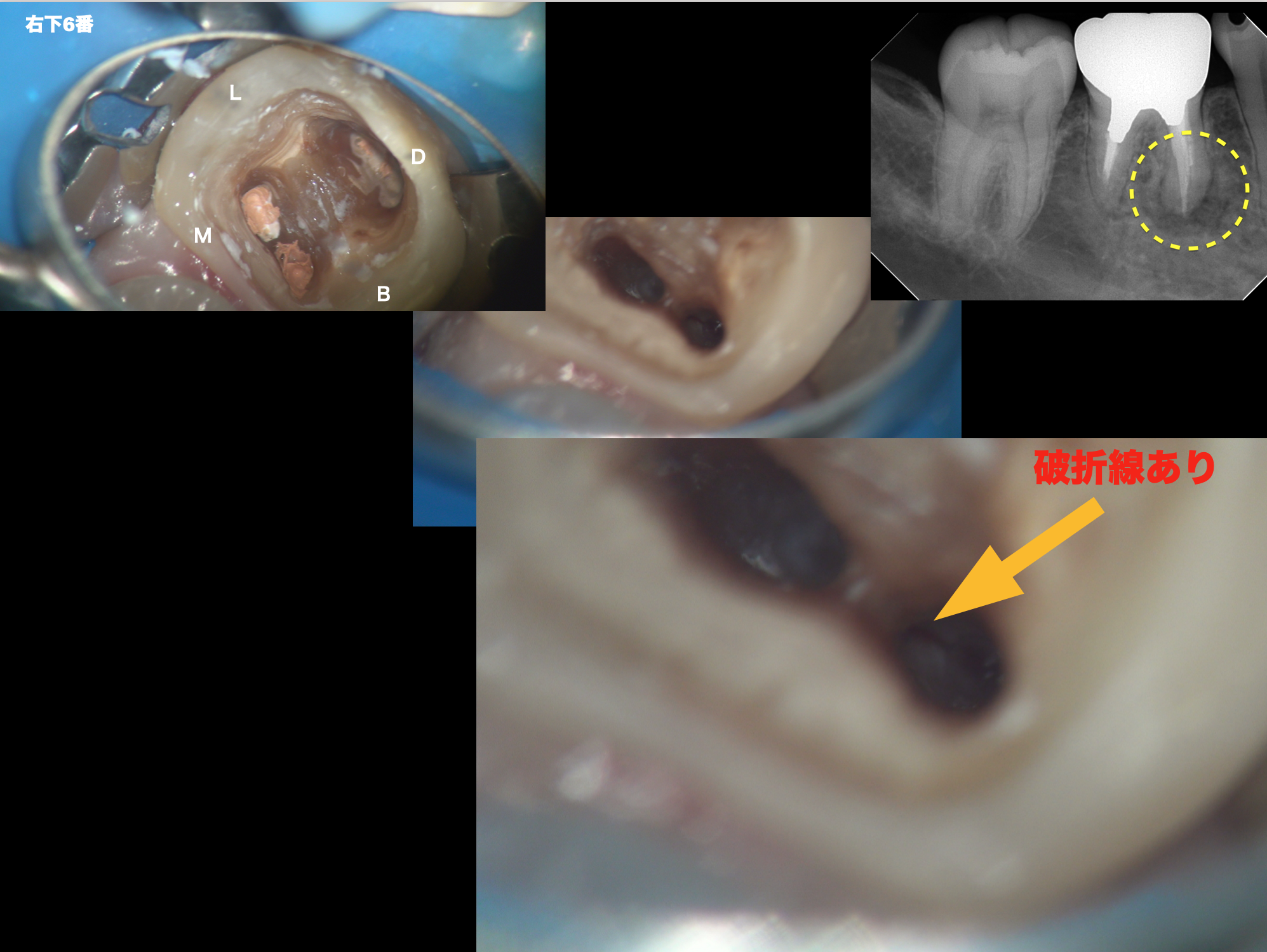

右下6番において、噛んだ時の痛みと腫れを訴えて来院された患者様の症例です。

レントゲン画像を確認すると、近心根に根尖病変を認めます。

数回の根管治療により痛みもなくなり、根管充填間近と思っていたところ、MB根の根尖に少量の出血を確認しました。

マイクロスコープを目を凝らして覗いてみると、根尖付近に破折線が見えたのです。

これが痛みの原因だったのかと、その時初めて分かりました。

そのまま気づかずに根管充填しても時間の経過と共にまた同様の症状が現れる可能性がありました。

肉眼では絶対に見つからないもので、マイクロスコープによってしか発見できないものであると深く感じました。

もしかしたら、このような形で見逃してしまっているものがたくさんあったのではないかと思い、

それからはいつも以上に見るように心がけるようになりました。

今回のシリーズは、ボリュームが多いため4回に分けて書くことにしました。

次回以降は、マイクロスコープとCBCTの長所と短所についてまとめてみたいと思います。

今日も一日頑張りましょう!

“すべては患者様の笑顔のために”

今後ともよろしくお願い致します。

本山 直樹