マイクロスコープとCBCT③

こんにちは。

ハートフル歯科のドクターM

本山です。

今回は、マイクロスコープとCBCTの第3回ですね( ^∀^)

ここでは、マイクロスコープの問題点についても考えてみましょう。

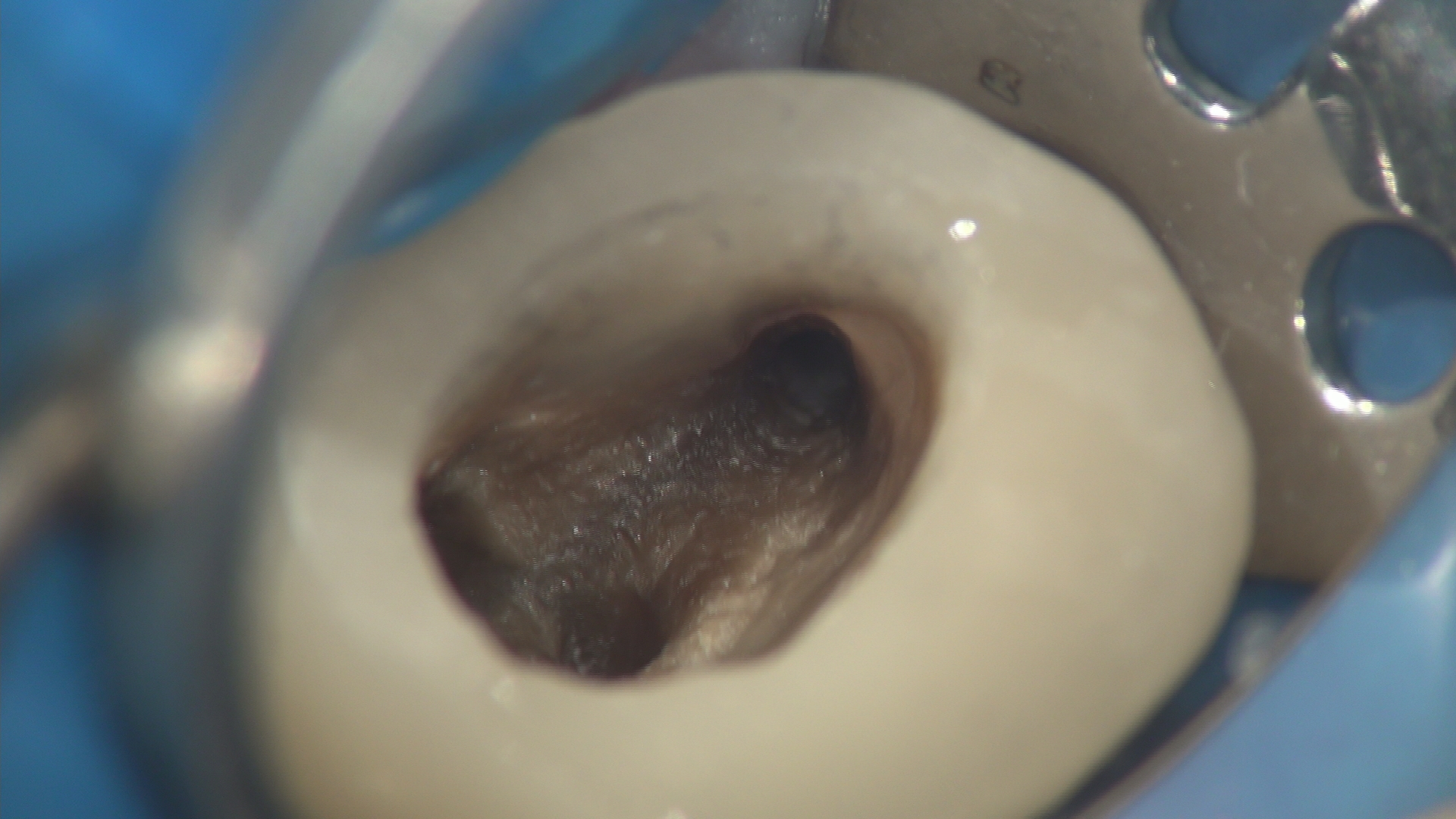

マイクロスコープは光の届く範囲しか観察することができないため、

根管をみるためには反射像を映す表面反射ミラーとテクニックが必要だが、

ミラーテクニックを駆使してもマイクロスコープにも限界はあります。

ミラーをどんなに傾けても根管の湾曲部の先までは光が届かないため、その部分を観察することはできないということです。

もう一つの問題点は、観察している領域が狭いため、患者のわずかな動きで患歯が視野から外れたり、

もう一つの問題点は、観察している領域が狭いため、患者のわずかな動きで患歯が視野から外れたり、

ピントがずれるなどの問題です。

そして、高倍率で使用する場合には、焦点深度が浅くなるため,直線的な距離感をつかみにくいと言えます。

つまり、高倍率になるほど全体像を把握しにくいため、時々倍率を下げて確認する必要があります。

しかし、それでも現在においてはマイクロスコープを使いこなせれば、

根管治療の成功率が上がることに異論の余地はないと誰もが思うのではないでしょうか…

実際に私はマイクロスコープがないと診療できません(笑)

次にCBCTについて、なぜ必要であるのかを考えてみます。

CBCT検査から得られる情報は、まさにX線を通して外部から視ることができることではないでしょうか。

マイクロスコープは内部ですよね。

マイクロスコープは根管口から光の届く範囲の根管壁表面を精査することはできますが、

象牙質内部の構造を調べることはできません。

そのために、X 線検査としてのCBCTが必要となります。

歯内療法では、主に象牙質に囲まれた髄腔や根管と根尖歯周組織を治療対象とするために、画像診断が重要となります。

普段は2次元によるデンタル X 線写真での画像診断を行います。

しかし、対象物を2次元の平面に投影しているため、

病態や解剖学的な位置関係などの詳細までは把握することはできませんでした。

CBCTは3次元的評価が可能であり、診療における大きな助けとなることは間違いないですよね。

根尖病変やフェネストレーション、歯根破折、根分岐部病変、歯内-歯周病変、破折器具などの

難症例や偶発症への対応も CBCT で3次元的に精査することで、

精度の高い診断のもとに治療計画を立案することができることは本当に助かります。

また、画像として明確に原因を患者様に説明しやすい点はマイクロスコープの録画機能と同様に

患者様との信頼関係の構築にもつながります。

歯科機器の発展に感謝しております♪( ´▽`)

今日も一日頑張りましょう!

“すべては患者様の笑顔のために”

今後ともよろしくお願い致します。

本山 直樹