クラウンレングスニングとAPF(Apically Positioned Flap)①

こんにちは。

ハートフル歯科のドクターM

本山です。

今回のテーマは、「クラウンレングスニングとAPF(Apically Positioned Flap)」

何だか聞き慣れない言葉ですよね(´ω`)

クラウンレングスニングは歯冠長延長術、APFは歯肉弁根尖側移動術と呼ばれます。

2つの術式は歯を残すために行われる治療法ですが、この両者は似ているようで意味合いが異なります。

ところでこの2つの術式について詳しく話していく前に知っておいてほしいことがあります。

それは、なぜ歯がむし歯や破折などで歯肉縁下まで残存歯質が及ぶと、歯の保存が難しくなるのかということです。

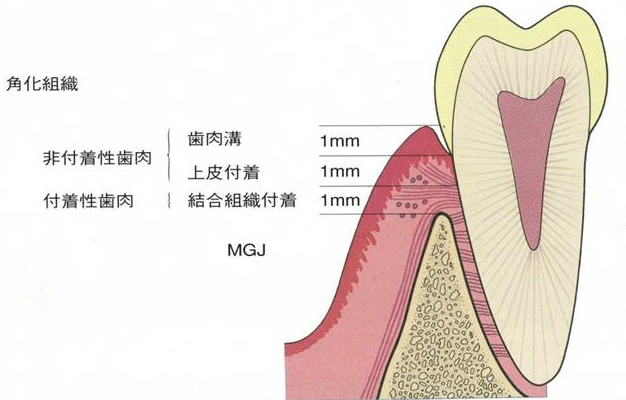

歯肉縁下までむし歯や破折が及ぶと、生物学的幅径(Biologic Width)が侵襲される恐れがあります。生物学的幅径とは歯根周囲の歯肉溝、上皮性付着部、結合組織性付着部の垂直的な幅径のことを言います。それぞれ約1mmずつ、計3mm程度であります。この幅が恒常性を有するとされています。

生物学的幅径を確保するため、健全歯質(クラウンマージン)から歯槽骨頂まで、最低2mm以上距離をあける必要があります。

そして、補綴する際に被せ物の脱離や土台の破損を引き起こさせないために重要な最低1mm~1.5mmのフェルールの確保が必要になります。

フェルール??

フェルールについて説明しますね(*´σー`)エヘヘ

被せ物が歯根の土台部分にのみくっついていると、咬合力がダイレクトに土台のみに伝わり、

土台破損や被せ物脱離の原因になります。

予知性の高い被せ物を作るためには、歯牙の全周が歯肉より上に最低1mm以上出ていることが

重要です。この1mmの部分に被せ物がくっついてると、根と土台それぞれに咬合力が分散され、破損や脱離が起きにくくなります。

この力分散をフェルール効果と呼びます。

フェルール効果は力分散だけでなく、被せ物の脱離と細菌の侵入による感染を防ぐために非常に重要な条件ともなります。

エクストルージョンにより歯を挺出させた後、歯周靭帯に引っ張られてきた歯肉および歯槽骨を、外科的に根尖側に移動させます。

これを、APF(Apically Positioned Flap)と言います。日本では歯肉弁根尖側移動術とも呼ばれています。ハートフル歯科では、ルートエクストルージョン後における歯肉の後戻りを防ぐために行うことがあります。

今回のテーマは、難しい話になってしまったかもしれません。次回は、この続きとして2つの術式の違いなどについて、もう少し詳しく書いていきたいと思います。

“すべては患者様の笑顔のために”

本山 直樹